Kommentar: Her mit der Quote! Wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten

Zu den vermutlich größten Überraschungen nach der Bundestagswahl in diesem Jahr gehört der Aufstieg von Bärbel Bas. Die neue Bundestagspräsidentin, die nach der Ära der CDU-Politiker Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble zur – vorerst – wichtigsten Frau in der Repräsentation der Staatsspitze geworden ist, hatte noch vor wenigen Wochen niemand auf dem Schirm. Sie war allgemein unbekannt geblieben. Umso erstaunlicher ist eine klare Ansage, die sie gleich in ihrer ersten Rede nach der Wahl verkündete: Sie hoffe, nein sie erwarte sogar einen neuen Anlauf der Fraktionen für die Reform des Wahlrechts. Applaus war die Reaktion.

Parteien positionieren sich unterschiedlich zur Frauenquote

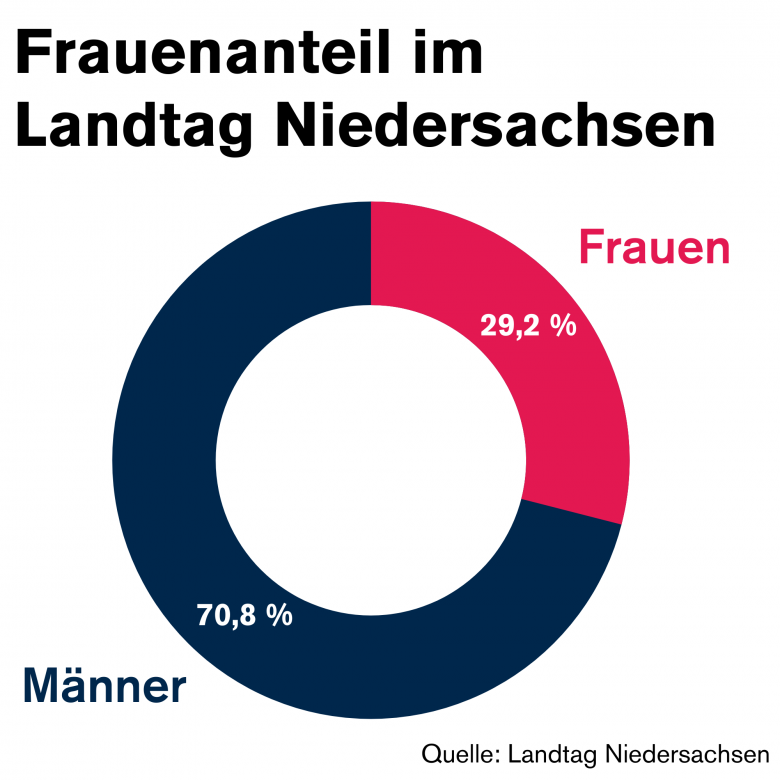

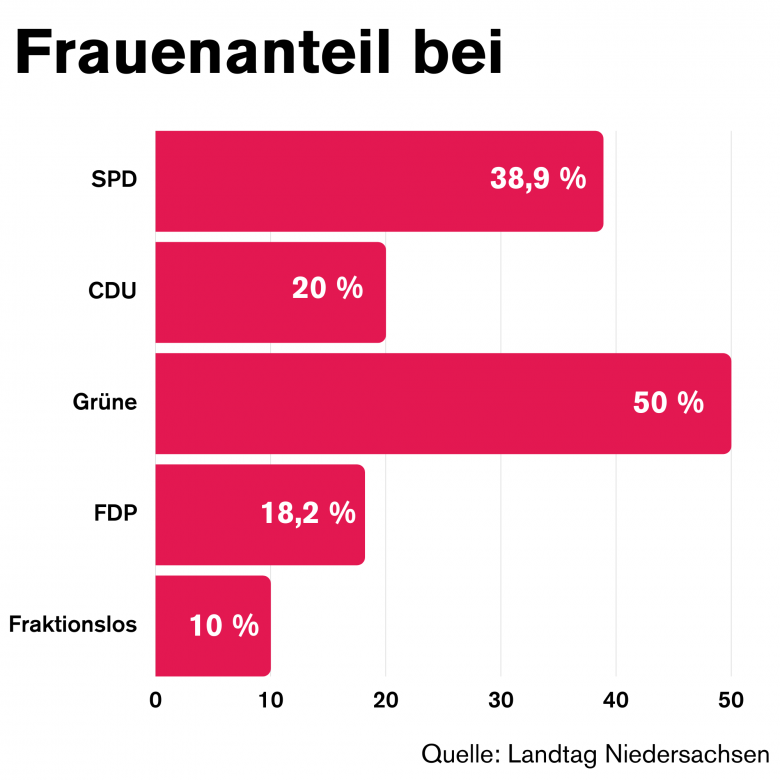

Viele, die das hörten, dachten wohl zuerst an das bisher ungeklärte Verhältnis von Erst- und Zweitstimmen, das immer dann zu einer Aufblähung der Sitze im Bundestag führt, wenn eine Partei ganz viele Wahlkreise erobert, im Verhältnis der Zweitstimmen aber nicht sonderlich herausragt. Sicher, das ist eine große und ungelöste Baustelle. Aber das gegenwärtige Wahlrecht toleriert noch etwas anderes, nämlich die häufig beklagte, aber immer noch nicht abgestellte Unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten, im Bundestag ebenso wie in den Landtagen – und auch in den Kommunalvertretungen, die in Niedersachsen gerade erst für fünf Jahre neu gewählt worden sind. Dagegen würde eine Quote helfen, wie sie einige Parteien – SPD, Grüne und Linke beispielsweise – schon im eigenen Satzungsrecht für ihre Listenaufstellungen festgelegt haben. Die CDU denkt in diese Richtung, hat sich bisher zu diesem Schritt aber nicht durchringen können. In der FDP sind die Quotengegner in der deutlichen Überzahl.

Was kann man nun tun? Die niedersächsische SPD hatte schon vor vielen Monaten darüber diskutiert, ob man nicht eine gesetzliche Regel festlegt. Schritt eins wäre, die Quote auf Landeslisten für alle Parteien verbindlich festzulegen – sie also zu zwingen, auf den Listenplätzen abwechselnd eine weibliche und einen männlichen Bewerber zu präsentieren. Im zweiten Schritt würde man die Vorgaben für die Wahlkreiskandidaten verändern. Die Ideen gehen in die Richtung, für jeden Wahlkreis zwei Bewerber aufzustellen und zu wählen – mindestens eine Frau. Die Folge könnte sein, dass dann die Wahlkreise doppelt so groß wie bisher geschnitten werden, dass ihre Anzahl also halbiert wird. Diese Diskussionen in der SPD sind bis kurz vor Ausbruch der Corona-Krise geführt worden, danach schlugen sie nicht mehr sehr hohe Wellen, andere Themen rückten in den Vordergrund. So ist es bis heute.

Frauenquote auf Prioritätenliste nicht weit oben

Wie so oft in der Politik, so darf auch hier an der Ernsthaftigkeit der politischen Überlegungen gezweifelt werden. Für eine Frauenquote sind viele, auch bei SPD und Grünen, aber längst nicht alle räumen dem Thema auch eine hohe Priorität ein. Als die Verfassungsgerichte in Thüringen (Juli 2020) und Brandenburg (Oktober 2020) die dortigen Quoten-Gesetze für die Landtagswahlen als „verfassungswidrig“ einstuften, war das auch an viele eigentlich reformwillige Kräfte in anderen Ländern ein Signal, die Sache erst mal nicht mehr anzupacken. Tatsächlich sind die Begründungen zunächst einleuchtend: Staatliche Vorgaben zur Kandidatenaufstellung schränken den Parteienfreiheit ein – auch die Wahlfreiheit, da beispielsweise für männliche Interessenten nur noch 50 Prozent aller Kandidatenplätze verfügbar wären. Das würde nun gerade auch solche Parteien treffen, die weniger Frauen als Mitglieder haben und die Kandidatenplätze daher gar nicht mit eigenen Mitgliedern besetzen könnten.

Aber kann es denn richtig sein, nach zwei negativen Urteilen das Thema gar nicht mehr anzufassen? Über kreative Lösungen, mit denen die vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken der Gerichte entkräftet werden könnten, ist bisher kaum diskutiert worden. Dabei kann es sie geben. Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf hat vor Jahren im Interview mit dem Politikjournal Rundblick ein Modell vertreten, das keine weiblichen Kandidaten der Parteien vorschreibt, sondern nur ermöglicht. Die Parteien sollten, so ihr Vorschlag, für die Landeslisten die gleiche Anzahl von Frauen und Männern nominieren müssen – und die Wähler sollten dann die Chance erhalten, aus den Bewerbern auszuwählen. Ähnlich solle es bei den Erststimmen laufen, hier sollten die Parteien eine Frau und einen Mann benennen müssen – und die Wähler sollten ankreuzen können, welchen der beiden sie wählen möchten. Dies würde dann die Auswahlmöglichkeiten nicht einschränken, sondern den Wählern nur ein größeres Angebot bescheren.

Was tun, wenn weibliche Bewerber fehlen?

Ein Nachteil bliebe bei diesem Modell allerdings, und der ist durchaus erheblich: Was ist mit den Parteien, die gar nicht genügend weibliche Bewerber finden können? Diese einfach zu zwingen, dennoch Frauen nominieren zu müssen, könnte ein unzulässiger Eingriff in die Organisationsfreiheit der Parteien sein – und die Chancengleichheit der Parteien gefährden. Andererseits gibt es heute schon ein Regelwerk, das Parteien berücksichtigen müssen, etwa das Mindestalter für Kandidaturen. So könnte etwa eine „Jugendpartei“, die sich den Interessen der Jugendlichen verschreibt, auch niemand aufstellen, der jünger als 18 ist. Sollte dieses Argument aber nicht verfangen, müsste über Ausnahmevorschriften für kleine Parteien mit einem beschränkten Mitgliederstamm diskutieren – sodass die Geschlechterparität beispielsweise erst ab einer gewissen Mitgliederzahl und einem bestimmten Frauenanteil in der Mitgliedschaft der Partei zu gelten beginnt. Gegen eine solche Beschränkung wäre wiederum einzuwenden: Wer Ausnahmen und Sonder-Vorgaben schafft, öffnet auch den Umgehungstatbeständen Tür und Tor.

Unabhängig von den Kniffen und Problemen im Detail lohnt es sich aber, die Frage der Wahlrechtsreform breiter und auch unter dem Aspekt der stärkeren Frauen-Repräsentanz in der Politik zu diskutieren. Das wäre auch sinnvoller und zielführender als die von der neuen Ampel-Koalition auf Bundesebene jetzt angepeilte Senkung des Bundestagswahlalters auf 16 Jahre. Die Stärkung der weiblichen Repräsentanz in den Volksvertretungen ist allemal das wichtigere Vorhaben, nur eben auch schwieriger umzusetzen. Allein der Mut dazu scheint den Parteien in Niedersachsen derzeit zu fehlen.