Kunst und Kultur sind wichtig, aber sind sie notwendig, gar lebensnotwendig? In der Energiekrise beraten Bund und Länder intensiv die Frage, wie sehr Kultureinrichtungen ihren Betrieb zum Wohle der Gesamtheit notfalls herunterfahren müssen. Einig ist man sich, dass auch dieser Bereich seinen Beitrag leisten soll, um den volkswirtschaftlichen Energieverbrauch zu verringern. Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) erklärte auf Rundblick-Anfrage: „Auch Kultureinrichtungen können und werden einen signifikanten Beitrag zum Energiesparen leisten. Er muss aber eine scharfe Grenze an dem Punkt finden, an dem die Sicherheit und Unversehrtheit unseres kulturellen Erbes in Gefahr geraten könnte.“

Eine besondere Herausforderung ergibt sich vor allem für die Museen und Sammlungen. Dort befinden sich zahlreiche Artefakte, die unter bestimmten klimatischen Bedingungen gelagert werden müssen, um schwerwiegende Schäden wie beispielsweise Schimmelbildung oder Korrosion zu vermeiden. Würde man etwa dem Forschungsmuseum Schöningen (Landkreis Helmstedt) in einer Notlage den Strom abstellen, weil man die Einrichtung formal nicht zur kritischen Infrastruktur zählt, könnte sich das Land vom Kulturgut der „Schöninger Speere“ wohl für immer verabschieden.

In einer gemeinsamen Empfehlung der Kulturministerkonferenz, der Kulturbeauftragten der Bundesregierung sowie den kommunalen Spitzenverbänden hat man sich deshalb auf einen Handlungsrahmen und mögliche Maßnahmen verständigt, die das Energiesparen und den Schutz wichtiger Kulturgüter miteinander in Einklang bringen sollen. Wie das konkret auszusehen hat, soll aber vor Ort entschieden werden, heißt es in der gemeinsamen Empfehlung: „Die konkreten Maßnahmen leiten sich aus den jeweiligen Gegebenheiten, Aufgaben und Bedingungen für die Funktionsfähigkeit der Einrichtung ab.“

Thümler sagt dazu für Niedersachsen: „Aktuell entwickeln alle Beteiligten pragmatische und kreative Ideen, die das kulturelle Erbe sichern und gleichzeitig für einen langfristig nachhaltigeren Umgang mit Energie im Kulturbereich sorgen können.“ Der Deutsche Museumsbund hat dazu eine umfangreiche Handreichung veröffentlicht. Neben allgemeinen Spartipps für jedermann heißt es darin etwa, dass Mitarbeiter und Besucher fürs Energiesparen sensibilisiert und über konkrete Schritte informiert werden sollen. Die einzelnen Fachabteilungen von Museen sollen speziell auf ihre Materialgruppe abgestimmte Vorschläge erarbeiten. Außerdem soll geprüft werden, ob die besonders sensiblen Gegenstände nicht vielleicht anders gelagert oder ausgestellt werden können, damit zum Beispiel nur ein kleinerer Raum klimatisch reguliert werden muss.

Vorgesehen ist im Übrigen auch eine Priorisierung bei den Sammlungsgütern, denn nicht jedes Objekt ist als Kulturgut auch schützenswert. Dazu muss es „von großer Bedeutung für das kulturelle Erbe“ sein. Dies wiederum wird anhand von fünf Kriterien festgelegt. So muss das Objekt Entwicklungen der Menschheit auf nationaler, regionaler und globaler Ebene in einem oder mehreren Zeitabschnitten zeigen; oder es gilt als Meisterwerk menschlicher Kreativität. Es könnte auch auf bedeutsame Weise eine kulturelle Tradition oder eine noch existierende oder bereits verschwundene Zivilisation bezeugen, eine bedeutende wissenschaftliche oder kulturelle Errungenschaft der Menschheit bezeugen oder das Objekt hat eine große Bedeutung für die kulturelle Identität der betreffenden Gesellschaft. Darüber hinaus listet die gemeinsame Empfehlung weitere Anhaltspunkte für Kulturgut, das geschützt werden sollte. Dies gilt dann etwa für Gegenstände, die zum Weltdokumentenerbe der Unesco gehören, die als „national wertvolles Kulturgut“ gelistet sind oder sich in Kultureinrichtungen befinden, die nicht unwesentlich von Bund oder Land gefördert werden.

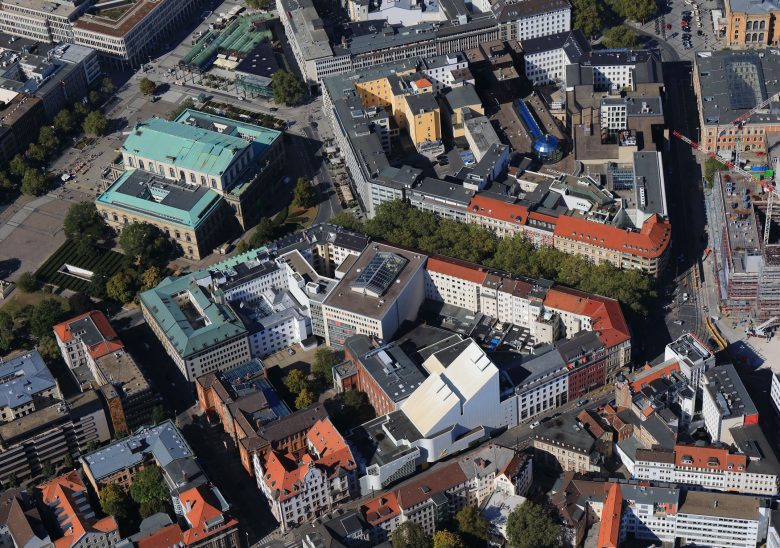

„Das Thema Energiesparen ist für uns nicht neu“, antworten die Pressesprecher der Staatstheater Hannover auf Rundblick-Anfrage. Bereits in den vergangenen Jahren habe man beim Sparen eine Vorreiterrolle eingenommen und enorme Anstrengungen bei der Gebäudesanierung und der Energieeffizienz unternommen, erklärten Andrea Röber und Nils Wendtland. Im November 2019 verkündeten die Staatstheater Hannover, den Energieverbrauch um rund 40 Prozent im Vergleich zu 2007 verringert zu haben – damals noch mit dem Ziel, CO2-Emissionen zu reduzieren. Doch auch jetzt schaue man noch nach Einsparmöglichkeiten vor und hinter der Bühne, berichten die Sprecher. Allerdings gibt es auch hier Grenzen: „Wir möchten aber auch nicht, dass unser Publikum friert – da werden wir mit großer Vorsicht vorgehen.“