Die Stromerzeugung auf dem eigenen Balkon ist zum Massentrend geworden. Die Steckersolargeräte sind mittlerweile nicht nur in Baumärkten erhältlich, sondern werden jetzt auch schon in Discountern angeboten – sofern sie aufgrund der hohen Nachfrage nicht schon sofort ausverkauft sind. In Mecklenburg-Vorpommern wird die Anschaffung eines Balkonkraftwerks sogar mit bis zu 500 Euro gefördert. 10 Millionen Euro hat das Land in einen entsprechenden Fördertopf gesteckt. Das Land Berlin hat ein ähnliches Programm mit insgesamt 6,9 Millionen Euro aufgelegt. Schleswig-Holstein, das 2020 als erstes Bundesland den Kauf von Minisolaranlagen förderte, schießt pro Minikraftwerk jeweils 200 Euro hinzu. Der Fördertopf mit 75 Millionen Euro ist allerdings auch für alle anderen Anschaffungen gedacht, die Privathaushalte bei der Energieversorgung unabhängiger und klimaneutraler machen. Förderfähig sind zum Beispiel auch elektrisch betriebene Wärmepumpen, Biomasseheizungsanlagen und demnächst auch Wallboxen für das E-Auto sowie Batteriespeicher.

Im restlichen Bundesgebiet gibt es dagegen weiterhin nur kommunale Förderprogramme für Balkonkraftwerke. Göttingen, Braunschweig, Oldenburg und Lüneburg etwa schießen zum Kauf einer solchen Anlage zwischen 300 bis 400 Euro dazu. „Derzeit wird geprüft, ob es eine entsprechende Förderung des Landes bei Minisolaranlagen geben kann und soll“, sagt Manfred Böhling, Sprecher von Umweltminister Christian Meyer (Grüne), auf Rundblick-Anfrage. „Im Gesamtkontext der regenerativen Stromgewinnung werden Minisolaranlagen für einzelne Haushalte zwar eine merkliche, aber insgesamt angesichts des Energiebedarfs voraussichtlich untergeordnete Rolle einnehmen können“, stellt Böhling fest.

Diese Einschätzung ist kein Bauchgefühl. Beim Blick in das Marktstammdatenregister haben die Fachleute aus dem Umweltministerium in Niedersachsen rund 5000 gemeldete Minisolaranlagen gefunden, die zusammen eine Spitzenleistung von 2,6 Megawatt haben. Das entspricht gerade mal dem Output eines einzigen, in die Jahre gekommenen Windrads. Und auch wenn man sämtliche 42.000 Balkonkraftwerke, die in der Bundesrepublik registriert sind, zusammenzählt, ergibt das nur eine Stromproduktion von 22 Megawatt. Das kommt zwar immerhin der Leistung einer hochmodernen Gasturbine gleich, ist insgesamt aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Daran ändert auch die hohe Dunkelziffer der nicht angemeldeten Minisolaranlagen nichts. Die Forschungsgruppe Solarspeichersystem der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin geht in ihrer jüngsten Hochrechnung zum Jahresbeginn 2022 zwar davon aus, dass mindestens 190.000 Stecksolargeräte mit 66 Megawatt Leistung in Betrieb sind. Die Experten aus dem Umweltministerium stellen dazu aber ernüchternd fest: „Auch wenn diese höhere Zahl zugrunde gelegt wird, machen Minisolaranlagen derzeit maximal acht Prozent aller Photovoltaik-Anlagen, bei nur 0,1 Prozent der installierten Solarleistung in der Bundesrepublik, aus.“ Da hilft es also auch nichts, wenn man angesichts des jüngsten Balkonkraftwerke-Booms seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auch diese Dunkelziffer nochmal verdoppelt oder gar verdreifacht.

Was aber wäre, wenn jeder geeignete Haushalt in Deutschland so eine Minisolaranlage auf dem Balkon hätte? „Das theoretisch mögliche technische Potenzial von Minisolaranlagen ist schwer abzuschätzen“, heißt es aus dem Umweltministerium. Die Experten versuchen die Dimensionen aber in einer Überschlagsschätzung darzustellen. Wenn jeder achte Haushalt ein Balkonkraftwerk hätte, könnten in der Bundesrepublik etwa fünf Millionen Anlagen mit einer Solarleistung von 2,3 Gigawatt installiert werden. Mit Blick darauf, dass Deutschland seine Photovoltaikleistung von aktuell 60 Gigawatt bis zum Jahr 2030 auf 215 Gigawatt steigern will, ist das nicht viel. Welchen Sinn macht also überhaupt die Förderung der Minisolaranlagen?

Ganz ähnlich sieht es das Umweltministerium. „Jede private Initiative zeigt, dass die Bürger die Bedeutung und Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien erkannt haben und die Energiewende unterstützen“, bestätigt Böhling. Er nennt jedoch auch einen triftigen Grund, der gegen eine Landesförderung zumindest zum jetzigen Zeitpunkt spricht: „Minisolaranlagen werden in so großem Umfang von Privatpersonen erworben, so dass bereits erhebliche Lieferprobleme bestehen.“ Weiterhin gebe es im Landeshaushalt aktuell keine Mittel für die private Solarförderung. Den Verdacht, dass Niedersachsen bei diesem Thema knausert, will Böhling aber nicht aufkommen lassen. „Das Land Niedersachsen hat in den vergangenen zwei Jahren 75 Millionen Euro für die Förderung von Photovoltaik-Batteriespeicher bereitgestellt und weit über der Ausstattung vergleichbarer Förderprogramme in anderen Bundesländern in die Förderung privater Investitionen in zukunftssichere Solarspeichertechnologie investiert“, sagt der Ministeriumssprecher. Das Förderprogramm habe die Installation oder Erweiterung von knapp 19.000 PV-Anlagen ermöglicht und einen wichtigen Impuls in der Solarbranche erzeugt.

Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen sind Minisolaranlagen ebenfalls ein Thema gewesen. „Auch die Installation von Balkonkraftwerken werden wir durch die Abschaffung des Vetorechts von Vermietern und Eigentümergemeinschaften vereinfachen“, heißt es dort. Das Amtsgericht Stuttgart hatte in einem Urteil vom 30. März 2021 zwar bereits im Sinne von Rot-Grün entschieden: „Der Vermieter kann nicht ohne triftigen, sachbezogenen Grund dem Mieter die Nutzung einer Solaranlage auf dem Balkon versagen, wenn die baurechtlich zulässig, optisch nicht störend, leicht zurückbaubar und fachmännisch ohne Verschlechterung der Mietsache installiert ist sowie keine erhöhte Brandgefahr oder sonstige Gefahr von der Anlage ausgeht.“

Doch ein Einzelurteil ist der niedersächsischen Landesregierung nicht genug. „Entscheidungen einzelner, zumal erstinstanzlicher Gerichte bieten keine Rechtssicherheit, da nicht absehbar ist, ob andere Gerichte in ihren Entscheidungen den jeweiligen Rechtsauffassungen folgen werden“, sagt Böhling und fügt hinzu: „Niedersachsen setzt sich gegenüber dem Bund konsequent für die Schaffung praxisnaher, unbürokratischer und bürgerfreundlicher Rahmenbedingungen für die Energiewende ein.“ Aber auch ein Landesgesetz werden sich SPD und Grüne noch einmal genauer anschauen müssen. Das Umweltministerium hat nämlich das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz als eine potenzielle Hürde für die Installation von Minisolaranlagen identifiziert. Konkrete Änderungen sind aber noch nicht geplant.

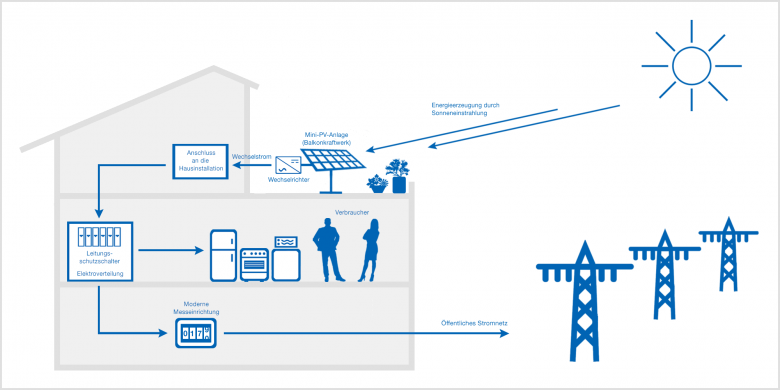

Einen mächtigen Fürsprecher finden die Minisolaranlagen auch im Verband der Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (VDE). Das Kompetenzzentrum für elektrotechnische Normung hat ein Positionspapier vorgelegt, um Installation und Betrieb von Mini-PV-Anlagen zu erleichtern. „Wir wollen mit den Vorschlägen zur Vereinfachung dazu beitragen, dass sich die Verwendung von Mini-Energieerzeugungsanlagen in der Zukunft flächendeckend durchsetzen kann, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen“, sagt VDE-Chef Ansgar Hinz. So sprechen sich die Technologieexperten dafür aus, die Bagatellgrenze für anmeldungsfreie Balkonkraftwerke von derzeit 600 auf 800 Watt anzuheben, wie es auf europäischer Ebene bereits vereinbart wurde. Gleichzeitig sollen die Stromzähler bei der Verwendung einer solchen Anlage auch rückwärts laufen dürfen. „Verbraucher, die mit Hilfe einer solchen Anlage Stromkosten sparen wollen, müssten so nicht bis zum von der Bundesregierung beschlossenen Wechsel des Stromzählers zum Smart Meter warten“, heißt es.

Die bislang vorgeschriebene Anmeldung beim zuständigen Netzbetreiber soll gestrichen werden, eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur finden die VDE-Experten ausreichend. Der Verband empfiehlt zwar weiter, dass jede Installation von einer Elektrofachkraft begleitet wird. Der sogenannte „Wieland-Stecker“, der nur von Elektrikern angeschlossen werden kann, soll jedoch nicht zur Pflicht werden. „Bei Balkon-Solarmodulen reicht ein einfacher Stecker, wenn zertifizierte Wechselrichter vorhanden sind“, twitterte vor einigen Wochen auch Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller.